Deep Learning Portfolio Allocation con ETF Globali: Training, Simulazioni e Stress Test

Creazione del Modello

Il modello di allocazione qui descritto è la versione Global,rispetto a quella focalizzata negli Stati Uniti già descritta nell’articolo precedente. Quindi la versione Global opera su un universo di ETF che copre Stati Uniti, Europa ed Emerging Markets (equity settoriale e broad, governativi/credit, oro/commodity). L’obiettivo è la generazione di extra-rendimento risk-adjusted rispetto a un benchmark azionario (es. S&P 500) mantenendo una logica di rotazione tattica tra asset/regioni.

Rispetto alla precedente versione US-only, l’estensione geografica introduce:

- maggiore opzionalità cross-sezionale (più “leve” per estrarre alpha in regimi diversi);

- diversificazione geografica e valutaria (con rendicontazione in EUR nel reporting, via conversione EURUSD);

- nuove interazioni tra driver macro/volatilità (es. shock non sincroni fra USA, Europa ed EM).

Feature Engineering e Model Architecture

La pipeline integra serie di prezzi/volatilità (ETF, benchmark), indicatori tecnici (RSI, MACD, etc), variabili macro (crescita, inflazione, tassi—con ritardi realistici) e segnali stagionali. Le grandezze sono armonizzate su un indice temporale unico, normalizzate e trasformate in sequenze multivariabili per alimentare il modello

In termini architetturali il modello combina componenti ricorrenti (p.es. LSTM/GRU/RNN) e convoluzionali/attenzione per catturare pattern non lineari intra-e cross-asset. Importante menzionare che la funzione obiettivo non si limita all’errore di previsione ma include termini per massimizzare Sharpe, premiare l’extra-rendimento vs benchmark e penalizzare la concentrazione (entropia), allineando l’addestramento a metriche rilevanti per l’investitore. Questo impianto metodologico riprende le linee guida introdotte nell’articolo di riferimento su DL per l’asset allocation e l’importanza di un training out-of-sample robusto.

Il modello è addestrato con una metodologia walk-forward: si scorre nel tempo su finestre storiche, e in ogni finestra i dati sono suddivisi in train / validation / test (p.es. 70/15/15, con early stopping e selezione iperparametri sulla validation). Si validano le scelte sulla porzione test immediatamente successiva e poi si avanza la finestra. In questo modo il modello non “vede” il futuro e il risultato fuori campione è genuino; è una procedura più vicina alla alla reale consecutio temporum e rispecchia le buone pratiche di data science richiamate nel precedente articolo. La previsione del modello viene fatta giornalmente anche se la frequenza del cambio sugli asset è un altro parametro oggetto di ottimizzazione in quanto una maggiore frequenza di ribilanciamento genera maggiori costi di transazione e tassazioni.

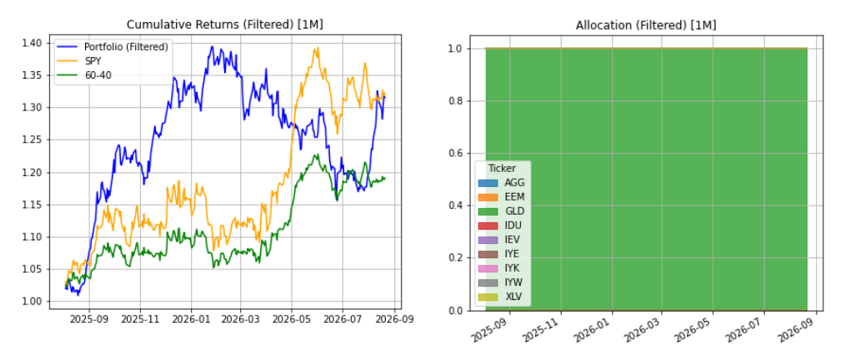

Risultati del modello

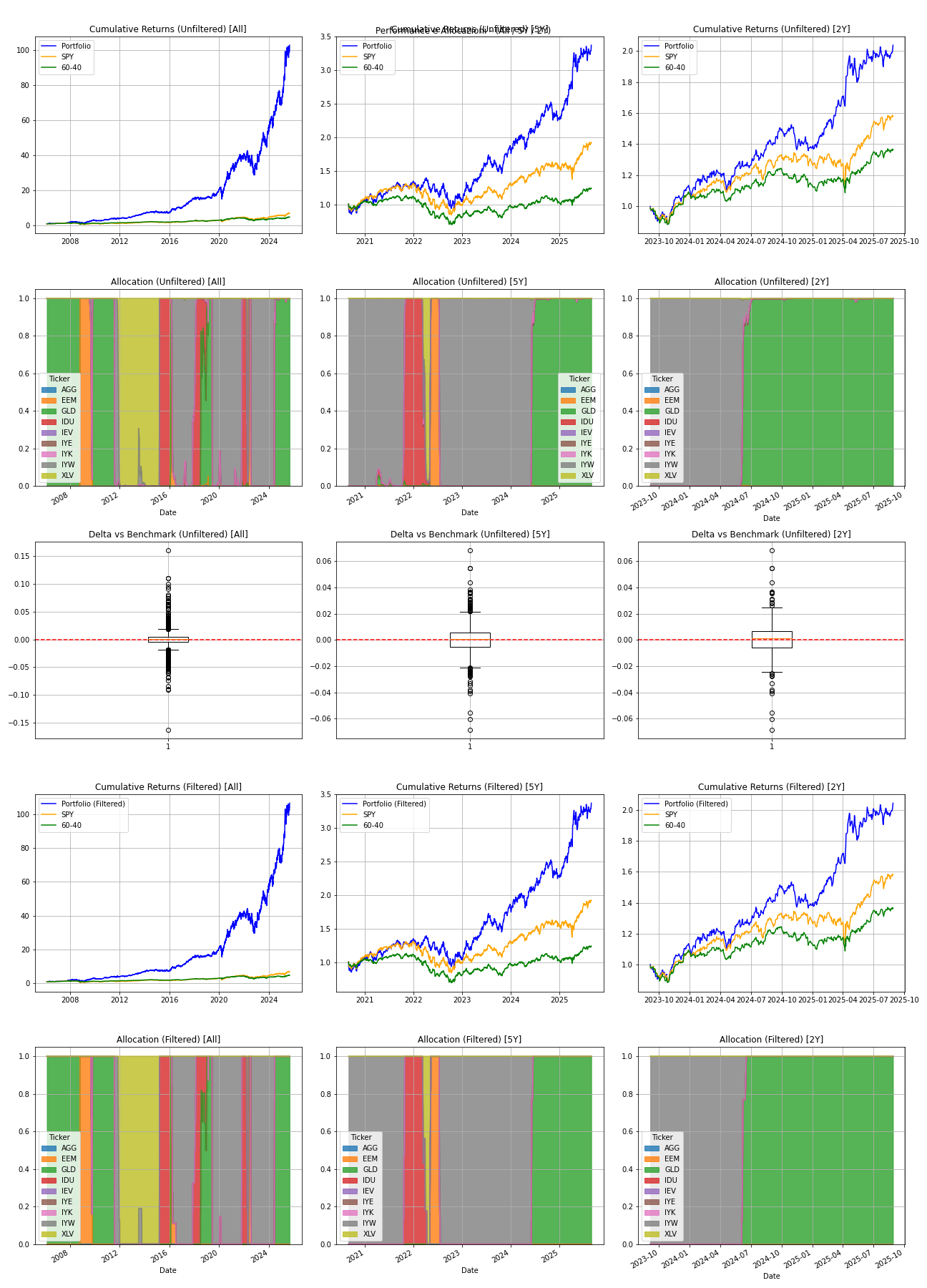

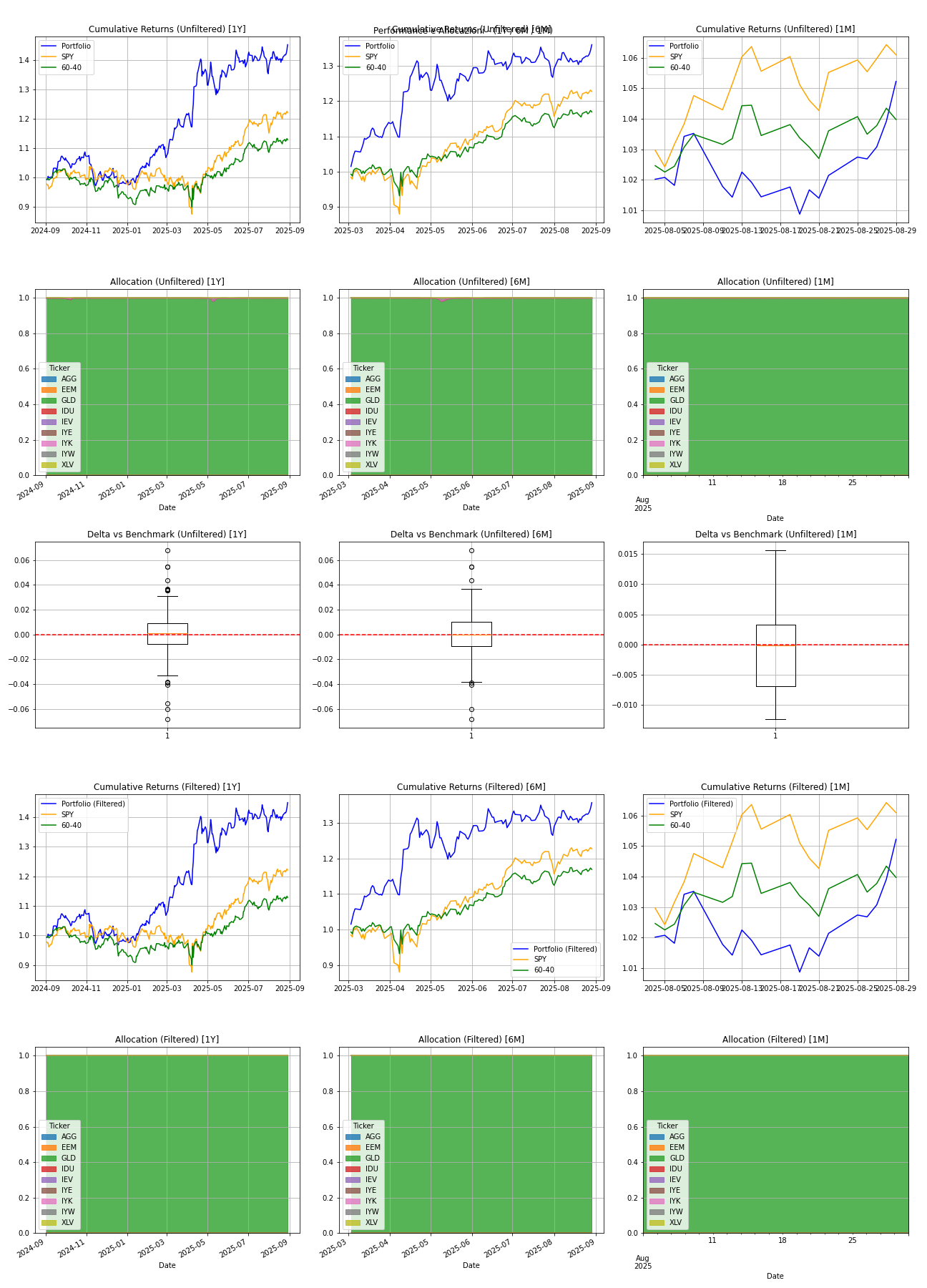

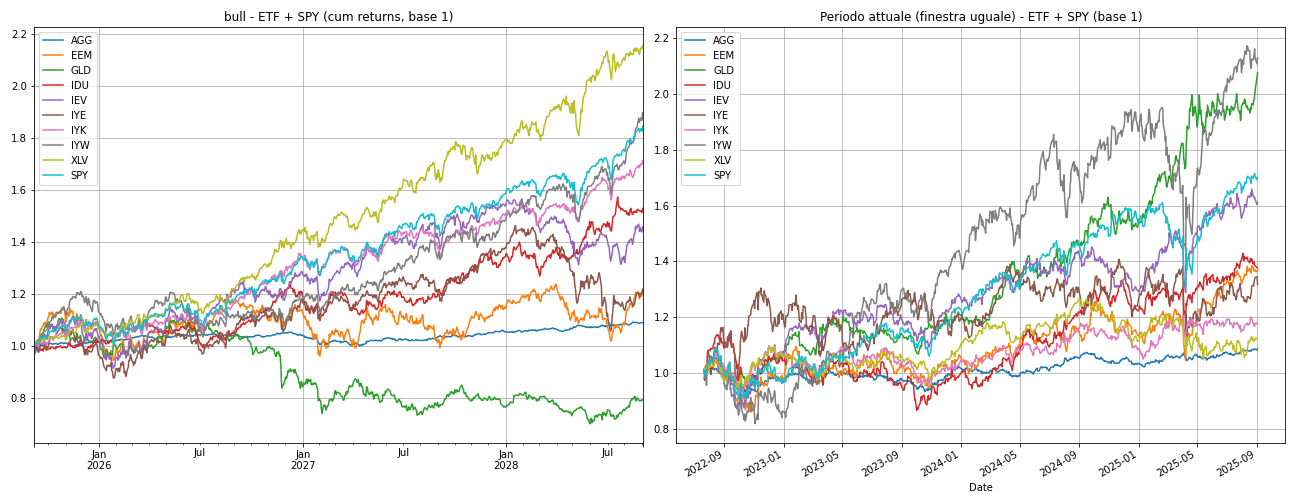

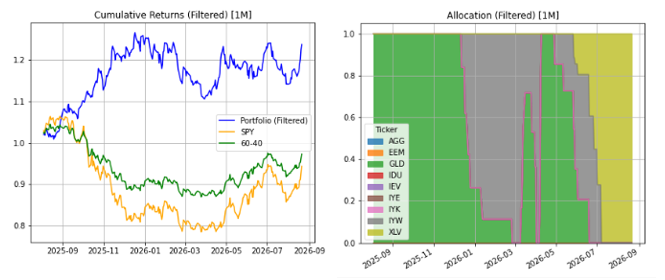

Viene condiviso il rendimento cumulato del modello considerando diversi range temporali. In particolare gli ultimi 3 anni fungono da validation e di conseguenza non sono stati considati dal modello per aggiornare i pesi della propria rete neurale, ne come testing .Per una visione completa del backtest, la Figura 1 mostra i rendimenti cumulati (portafoglio, SPY e 60/40) e le allocazioni su diversi orizzonti temporali. La Figura 2 riporta le stesse grandezze ma limita l’analisi a un periodo recente (1 anno, 6 mesi e 1 mese). La Tabella 1 sintetizza le metriche chiave del backtest (CAGR, Sharpe e drawdown massimo) per il portafoglio, il benchmark SPY e il portafoglio filtrato. Si prega di tenere in considerazione la seguente nota prima di visualizzare i grafici. L’asse temporale non è equidistribuito il primo pannello copre quasi diciassette anni, il secondo soltanto cinque e il terzo due. Per questo motivo le traiettorie sembrano più dilatate nell’ultima colonna rispetto alle altre. È importante tenere conto di queste differenze di scala quando si confrontano visivamente le curve: un’apparente variazione nella forma non implica necessariamente un cambiamento nel comportamento del modello, ma può essere dovuta alla diversa dilatazione dell’asse delle ascisse.

Tabella 1 – Metriche del backtest per portafoglio, benchmark e portafoglio filtrato

| Strumento | CAGR all | Sharpe all | Max Drawdown all | CAGR 1Y | Sharpe 1Y | Max Drawdown 1Y |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Portafoglio | 26.8% | 0.06 | 54.8% | 46.0% | 0.13 | 11.0% |

| Benchmark SPY | 10.5% | 0.03 | 60.6% | 22.5% | 0.07 | 15.6% |

| Portafoglio filtrato | 27.0% | 0.06 | 54.8% | 45.8% | 0.13 | 11.0% |

2. Metodologie di generazione dei dati futuri

Al fine di testare il comportamento del modello di deep learning, considerando l’elevata complessità e la limitata esplicabilità del modello (1 milione di parametri) si è cercato di verificare l’allocazione del modello al variare delle serie storiche in input. Per tale operazione sono stati considerati 2 approcci differenti dettagliati sotto.

2.1 Replica di pattern storici

Una prima metodologia simula serie future replicando i pattern di rendimento osservati in un periodo storico predefinito.

I rendimenti vengono ripetuti ciclicamente fino a coprire l’orizzonte desiderato e applicati ai livelli correnti dei prezzi per ottenere una traiettoria sintetica. Le macro-feature vengono replicate allo stesso modo. Questa tecnica preserva esattamente la correlazione storica e la sequenza di shock dello scenario originale.

Assunzioni e limiti: - Si presume che i pattern storici possano ripresentarsi in futuro identici (stazionarietà). Cambiamenti strutturali nei mercati non sono considerati. - La variabilità intra-scenario è assente: si ripete sempre lo stesso blocco di rendimenti, quindi non si introducono nuove combinazioni di shock e recuperi. Inoltre il punto di partenza (livello dei prezzi) può differire molto da quello originario, generando traiettorie diverse nonostante i rendimenti siano gli stessi.

Il vantaggio è che tale approccio consente di testare come il modello reagisce a un contesto già noto (es. il 2008), mantenendo la coerenza tra rendimenti, volatilità e macro-feature.

Lo svantaggio è che si non valuta la capacità del modello di affrontare scenari inediti o combinazioni di eventi diverse; potrebbe sopravvalutare l’efficacia del modello in contesti futuri imprevedibili.

2.2 Generazione di ritorni sintetici correlati

La seconda metodologia genera dati futuri partendo da una distribuzione multivariata normale che preserva la correlazione storica tra i rendimenti degli ETF e del benchmark, ma permette di ottenere stime inedite.

Di seguito si propone una procedura dettagliata per i più avezzi alle metodologie quantitative statistiche. Per chi non fosse interessato a tali approfondimenti passi pure al paragrafo successivo dei risultati.

La procedura è la seguente:

- Stima di media e covarianza: dai rendimenti storici degli ETF e del benchmark si calcola un vettore di medie e una matrice di covarianza. La VIX e le macro-feature non entrano in questa covarianza. Ad esempio il VIX è simulato come un random walk con varianza proporzionata allo scenario, e poi limitato tra 5 e 80.

- Parametri di scenario: in base allo scenario (bull, lateral, high_vol, low_vol), si applicano fattori di drift e volatilità alla media e alla covarianza. Ad esempio, “bull” moltiplica la media per 1,5; “high_vol” raddoppia la varianza.

- Campionamento dei rendimenti: tramite decomposizione di Cholesky (o eigen-decomposition) si campionano serie di rendimenti gaussiani correlati. Il risultato fornisce rendimenti per ciascun ETF e per il benchmark.

- Simulazione del VIX: separatamente, il VIX è simulato come un random walk con varianza proporzionata allo scenario, e poi limitato tra 5 e 80.

- Costruzione dei prezzi: si parte dai prezzi correnti e si moltiplica per er per ottenere i prezzi futuri.

Assunzioni e limiti: La normalità dei rendimenti è uno delle assunzioni fondamentali. Assumendo che i rendimenti multivariati siano gaussiani si ignora code pesanti e salti tipici dei mercati finanziari. Inoltre i parametri dei fattori di fattori di drift e volatilità sono arbitrari e stabiliti a mano; piccoli cambiamenti possono alterare drasticamente i risultati. Infine c’è indipendenza tra le variabili macro,che restano storiche e il VIX che è simulato separatamente. Il modello, quindi può ricevere segnali macro/VIX che non si riflettono nei prezzi simulati, generando decisioni difficili da interpretare.

Vantaggi: permette di testare la sensibilità del modello a diversi livelli di drift e volatilità, introducendo variabilità e scenari non presenti nello storico.

Svantaggi: può produrre traiettorie poco realistiche (es. “financial_crisis” con rendimenti positivi) e le allocazioni risultano ancora molto concentrate, perché il filtro non consente un reale ribilanciamento.

3. Utilizzo e confronto delle due metodologie

In base ai risultati analizzati, le due metodologie servono a scopi differenti:

Replica di pattern storici: ideale per valutare la coerenza del modello in contesti reali già osservati. Permette di verificare se l’algoritmo riesce a proteggere il portafoglio in una crisi (es. 2008) o a seguire un trend rialzista. È particolarmente utile per spiegare al lettore come il modello reagisce a un evento noto, con grafici che mostrano rendimenti cumulati, delta vs benchmark e allocazioni.

Ritorni sintetici correlati: utile come stress test per esplorare la sensibilità dell’algoritmo a diverse combinazioni di drift e volatilità. Non fornisce però informazioni affidabili sulla capacità del modello di battere il benchmark, perché le performance dipendono fortemente dai parametri scelti. È consigliato mostrare solo gli scenari che aggiungono valore (ad esempio “high_vol” per valutare l’impatto di volatilità elevata) e spiegare chiaramente che si tratta di un’esercitazione esplorativa.

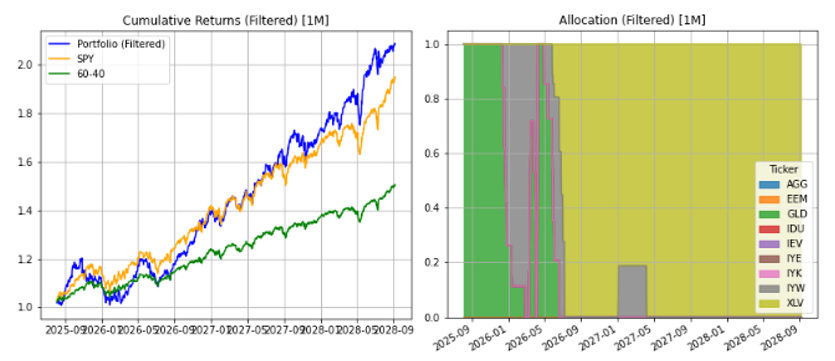

Di seguito vengono analizzati tre scenari (Bull, Covid crash, Financial crisis) limitandosi all’ultima colonna a destra, corrispondente al mese finale della simulazione e metriche associate. In ciascun caso, l’allocazione del portafoglio è pressoché identica nei due metodi.ciò che cambia è l’andamento dei singoli ETF, e quindi il rendimento cumulato.

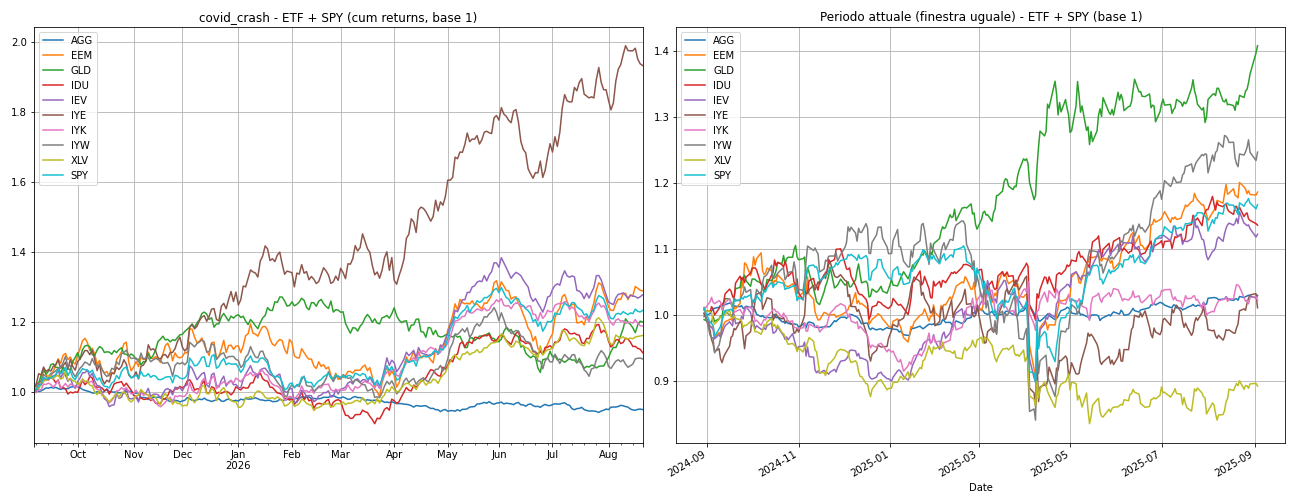

Scenario Bull (2012–2014)

Secondo la metodologia simulativa con replica storica, nell’ultimo mese la strategia resta concentrata quasi al 100 % su un singolo ETF relativo al Healthcare,con un periodo di transizione precedente in cui il portfolio è stato allocato nel tecnologico, come si vede dall’area chart. Tale aspetto sembra alquanto strano, considerando siamo oramai abituati ad allocare il portafoglio nel settore tecnologico durante il bull market. In realtà il modello si muove correttamente considerando il movimento degli ETF sottostanti spostandosi nello strumento che durante il periodo 2012-2014 avrebbe poi avuto una bull run significativa (l’etf sull’healthcare appunto - XLV) .

Le metriche di riferimento vengono riportate nella figura successiva. Il portafoglio realizza un CAGR 1M di circa 27 % con Sharpe di circa 0,11, superando di poco lo SPY (24 % con Sharpe 0,12), ma a prezzo di un drawdown più profondo (−16,5 % contro −9,7 %). Il modello sovraperforma lo SPY di circa 3 punti nel mese ma a prezzo di un drawdown più profondo.

| Scenario | Metodologia | CAGR portafoglio | CAGR SPY | Sharpe portafoglio | Sharpe SPY | MDD portafoglio | MDD SPY |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bull | replica pattern | 26,9 % | 24,1 % | 0,11 | 0,12 | -16,1 % | -9,7 % |

Nella metodologia simulativa multivariata l’allocazione rimane similare anche se con un certo ritardo, ma la traiettoria sintetica degli ETF genera un rendimento con una durata minore (1 anno contro i due anni generati precedentemente) e dunque questo spiega i ritorni cumulati degli asset sono più piatti e meno correlati ai valori storici. Si nota come l’oro (GLD) nel secondo approccio simulativo abbia dei rendimenti maggiori rispetto ad altri, con un indice relativo al settore healthcare che cresce invece solo successivamente nel tempo.

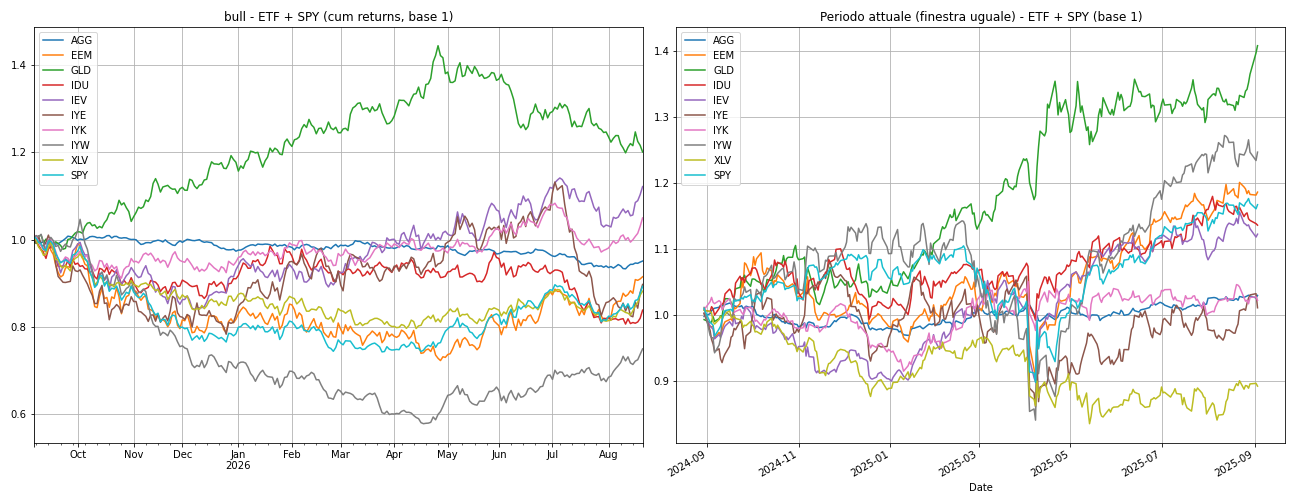

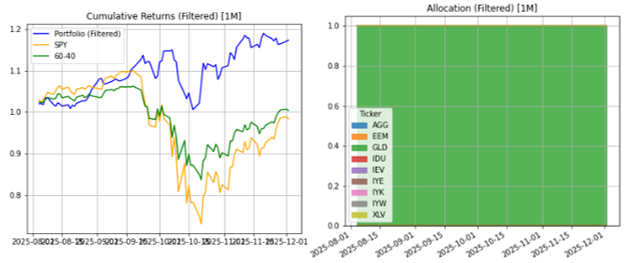

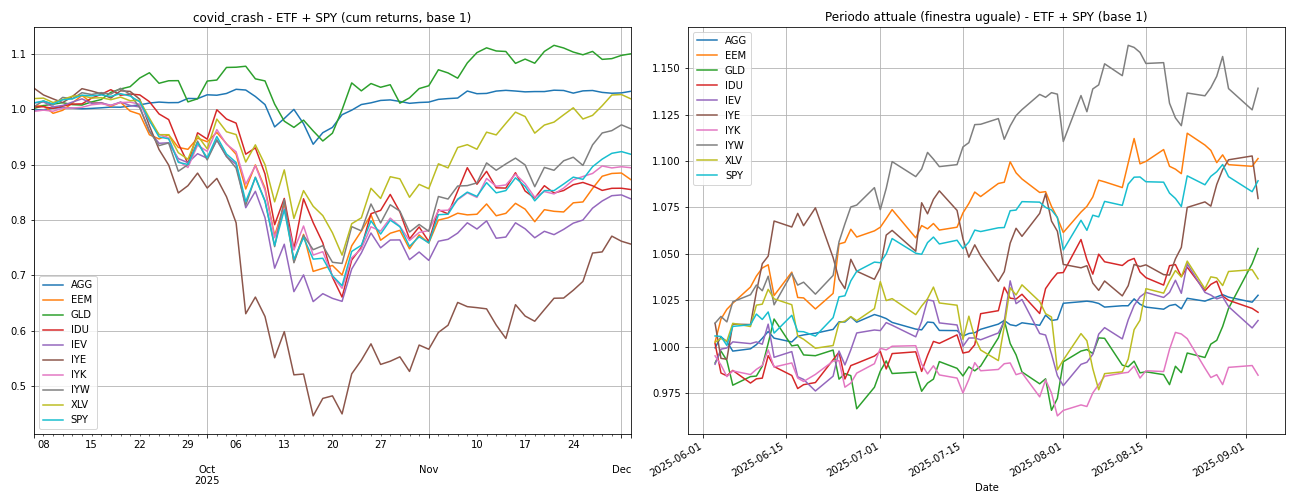

Scenario Covid crash (febbraio–aprile 2020)

Si è deciso di prendere come ulteriore punto di analisi un momento transitorio inusuale, quindi il bear market momentaneo del Covid, sempre simulandolo secondo i due approcci simulativi precedentemente descritti

Secondo la metodologia simulativa con replica storica,il portafoglio annulla quasi totalmente l’esposizione azionaria e si posiziona in oro. Sotto si propongono nuovamente gli andamenti degli ETF che ripercorrono quanto accaduto in tale periodo storico, con una differenza che ha comunque un impatto, cioè che questo nuovo COVID crash parte da oggi, con un inerzia di serie storiche, momentum, volatilità e drift diversi rispetto a quelli appena precedenti a Febbraio 2020. Per questo lo scenario il modello non reagisce esattamente come fatto nel training, ma in maniera molto simile, perché la sequenza e serie storica è comunque diversa.

Il risultato è sorprendente: CAGR 1M ≈ 63 %, Sharpe 0,13 e drawdown intorno al 12 %, mentre lo SPY crolla del 5 % con drawdown oltre il 33 %. Questo riflette la rotazione e mantenimento verso asset rifugio, sfruttando il continuo momentum dell’oro, seppur dopo aver raggiunto il picco altri etf hanno potuto prezzarsi maggiormente.

| Scenario | Metodologia | CAGR portafoglio | CAGR SPY | Sharpe portafoglio | Sharpe SPY | MDD portafoglio | MDD SPY |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Covid Crash | pattern replay | 63.0% | —4.9 | 0.132 | 0.01 | -12.5% | —33.7 |

La simulazione multivariata presenta la stessa allocazione su asset difensivi, la serie sintetica non riproduce il crollo e il rimbalzo, gli ETF simulati seguono un processo quasi gaussiano, per cui anche con pesi difensivi si ottiene un rendimento moderatamente positivo. Anche qui si ha un delta di durata tra le due simulazioni, mentre la simulazione storica ha una durata esattamente pari al periodo Covid, la simulazione multivariata ha per tutti gli scenari una durata prestabilità, ovvero un anno. Quindi tale simulazione ha in qualche modo mantenuto l’andamento stabile dell’oro e di ripresa degli altri ETF, e il modello in tale trend, comunque inedito, si è mantenuto nell’oro. Si ribadisce nuovamente che l’output serve più a testare la sensibilità del modello che a valutarne l’abilità in contesti reali.

Tabella 2 – Metriche di rendimento e rischio a 1 anno per gli scenari replicati

| Scenario | Portfolio CAGR | SPY CAGR | Portfolio Sharpe | SPY Sharpe | Portfolio MDD | SPY MDD |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Bull replay | 26.9% | 24.1% | 0.10 | 0.11 | -16.1% | -9.7% |

| Bull synt | 22.6% | -5.4% | 0.082 | -0.013 | -12.7% | -26.3% |

| Covid replay | 63.0% | -4.9% | 0.132 | 0.01 | -12.5% | -33.7% |

| Covid synt | 30.0% | 30.6% | 0.097 | 0.101 | -17.0% | -9.6% |

| Financial replay | 3.9% | 1.7% | 0.018 | 0.011 | -21.0% | -17.6% |

| Financial synth | -12.7% | −24.4% | 0.04 | −0.03 | -61.2% | -52.3% |

3. Conclusioni

Dall’analisi emerge che tra le due metodologie di test simulato, replica storica è il modo più affidabile per testare la strategia, perché conserva la coerenza fra rendimenti, volatilità e segnali macro. Tali metodologie sono utili in ogni caso per testare o evidenziare problemi di overfitting del modello, aspetti che è necessario valutare prima della messa in produzione del modello. Per questo aspetto il comportamento della rete neurale profonda si è rivelata positiva.

Sulla base di queste simulazioni, il giudizio complessivo sul modello può essere così considerato positivo.Il modello mantiene la capacità di proteggere il capitale nelle crisi (sia reali che replicate), generando drawdown inferiori allo SPY; generazione di extra-rendimento in mercati laterali grazie alla rotazione settoriale e integrazione di segnali macro e tecnici che aiutano a riconoscere i regimi di mercato. In sintesi, il modello Global conferma la capacità di fornire protezione nelle crisi e di generare alpha in contesti laterali, ma rimane migliorabile per ridurre la concentrazione e sfruttare meglio i rally sostenuti.

Vuoi leggere altri articoli simili? Torna alla Knowledge Base